どうも、競馬ナビゲーターの北澤です。

突然ですがあなたは競馬予想における

”ラップ理論”についてどんなイメージを持っていますか?

一時期YouTubeを賑わせた人にラップの教材を扱った方がいたので

「何かうさんくさい」と思う人もいるかもしれません(笑)

そうでなくても”前傾戦”や”後傾戦”といった言葉が紛らわしく

なんとなく「とっつきにくい」と感じている方もいるでしょう。

しかしこの記事を読んで下さっているということは

多かれ少なかれラップに興味がある人だと思います。

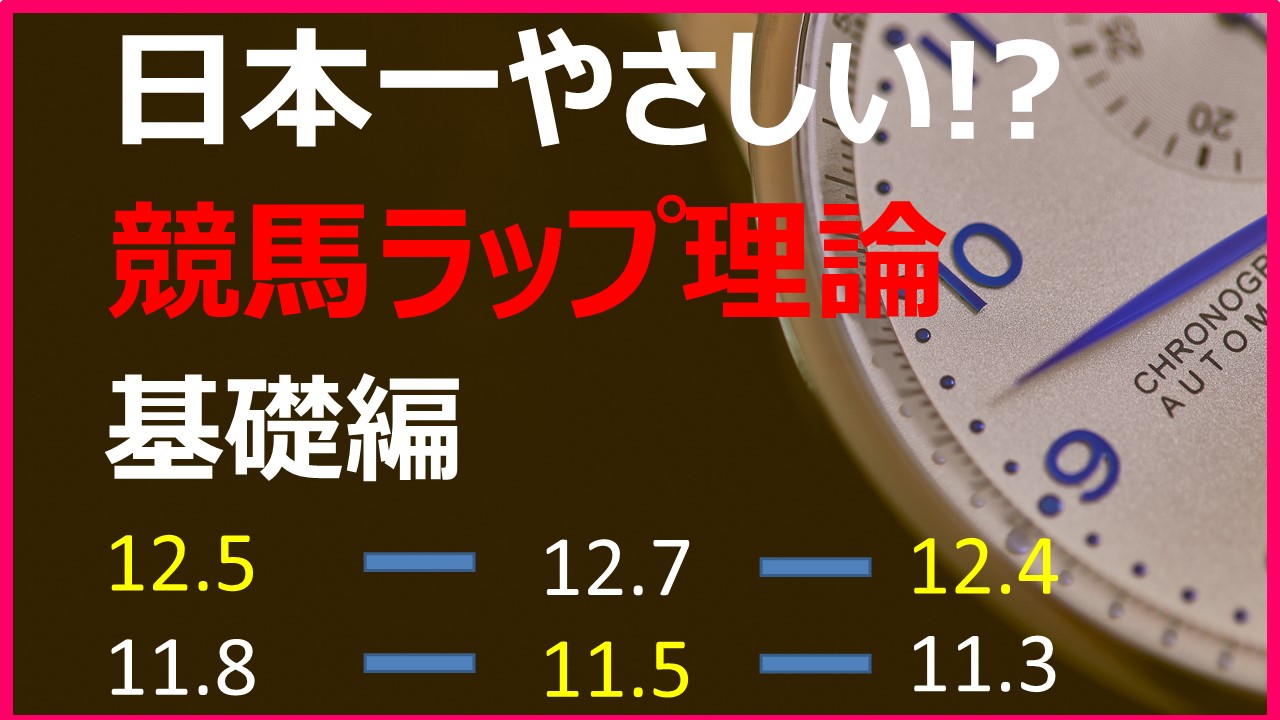

そこで今日は競馬予想におけるラップ理論について

基礎的な知識と内容をお伝えてしていきますね!

ラップとは

競馬のレースにおいて「勝ちタイム」は常に注目を浴びます。

”1600mを1:30:9で走った”とか

”2000mを1:56:8で走るなんて凄い”などなど。

誰もが決着時計は注目しますし、

なんとなく速い遅いの目安はイメージしやすいですよね。

しかし、実際のところレースでは

1ハロン(200m)ごとのタイムも計測されていて

このハロン毎のタイムを「ラップタイム」と呼びます。

最小単位のハロンにまで分解することで

レース展開の詳細な分析が可能になりますし、

スパートのポイントも把握できるようになります。

したがって言い換えるのであれば

”レースはラップタイムの連続によって構成されている”

と表現することもできるのです。

ただし、個々の馬のラップタイムは通常知ることができません。

JRAのホームページで掲示されているのはあくまで

レース全体のラップタイムであり、

ラップを計測している地点で先頭だった馬の

ラップタイムをスタートからゴールまで表示しているだけです。

言い換えるなら逃げ馬がスタートからゴールまで終始先頭だったなら

「レースのラップタイム=逃げ馬(勝ち馬)のラップタイム」になるし

逃げ馬が残り400mで交わされたのであれば

スタートから残り400mまでは

「レースのラップタイム=逃げ馬のラップタイム」で、

残り400mからゴールまでの2ハロンは、

「先頭に立った馬が刻んだラップ=レースラップ」となります。

ラップタイムで見えるもの

ラップタイムを分析することでわかるのは

「そのレースで一体何が問われたか」

「上位入線した馬は共通してどのような能力を満たしていたか」

といった事実です。

たとえばスタートから残り600mまではスローで

残り600mから極端にラップが速くなっているのなら

上がり3F(600m)でどれだけの脚を使えるかが重要だったレース。

反対にスタートから速いペースでレースが進み

最後の600mは失速しているラップだったのであれば

バテずにいい脚を長く使う持久力が問われるレースだった

という分析ができます。

このように過去のレースのラップタイムを分析することで

その馬の適性がわかります。

そして今回馬券を買おうとしているレースでは

どんな適性が要求されるのか?ということを

メンバー分析や展開予測することであたりをつけ、

要求されそうな特徴や適性に合致する馬を買う。

こうしたペース・ラップ判断から買うべき馬を見つけられるのが

ラップ理論のいいところなのです。

ラップタイムの基準

では次に、ラップタイムの速い遅いの基準を紹介します。

基本的に1F(ハロン)ごとのラップタイムはほとんどが

13秒~11秒の中で推移します。

もちろん距離や馬場状態によって判断基準は変わってきますが

およそ以下のように分ける事ができます。

※僕の主観も入っていますので参考程度に。

13.0~ 遅い

12.0~12.9 普通

11.5~11.9 速い

11.0~11.4 かなり速い

~10.9 超速

一般的には上がり3Fが33秒台なら速いと言われますが、

もし上がり33.9秒だったとすれば1F平均が11.3秒です。

この事実からも上記目安の中で「11.0~11.4=かなり速い」

と区分されているのは妥当だとわかるかと思います。

また当然のことながら短距離戦であればスタートから

1F11秒台が続きやすいですし、

逆に長距離戦であればラスト3Fに入るまで

11秒台に突入しないというケースもあります。

そのため芝の中・長距離戦では1F11秒台に入ったタイミングが

スパート地点と見なされることが多く、

このタイミングが早ければ早いほど、

スタミナが問われる持久力勝負のレースだったと

判断されることが多いです。

タイムによる区分

先ほども少し触れましたがラップ構成によって

レースのタイプを分けることができ、

一般的に3つにわけることができます。

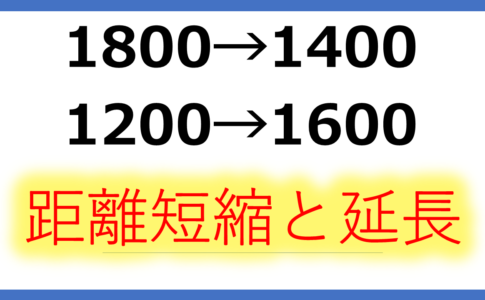

①前傾戦→前半3Fの方が後半3Fより速い

②後傾戦→後半3Fの方が前半3Fより速い

③一貫型(トータル型)→前後半のラップ差が少ない

③については予想家によって呼び方が変わりますが、

僕はトータルラップ型とか一貫ペースと呼ぶことが多いです。

主に短距離戦では前傾ラップになりやすく

中・長距離戦では後傾ラップになりやすいです。

だからこそ、中・長距離戦で前傾ラップになると

速いペースにきつくなった先行馬がバテて、

後方で脚を溜めていた馬が差し切る!

というレースも出てきやすくなります。

キャラクターを見抜く

今話してきたことから、

前傾戦に強い=最後までバテないことが要求されるスタミナ戦に強い

後傾戦に強い=最後に速い脚を使う(速い上がりを使える)能力がある

と考えることができます。

それと同時に「トータル型のレースに強い=いい脚を長く使える能力がある」

と評価することもできますね。

またアーモンドアイのように速い上がりを使える馬を瞬発型

反対にキセキのように極端に速い上がりは使えないけど

速いペースで行っても最後までバテない強みがある馬を持続型

と言ったりもします。

レースや競馬場毎に求められるラップの適性は違ってきますので

まずはこのあたりのイメージを掴んで、

レース毎に適した馬を選べるようにしましょう。

まとめ

ラップタイムの分析は個々の馬の特徴分析や

レースで求められる適性の判断に役立ちます。

これを続けていくことで、

”スローペース濃厚で上がり勝負になりそうな時に持続型を買うべきではない”

といった意味が理解できるようになると思いますし、

まずは馬を「瞬発型」「持続型」の

どちらかに分けることの有益性にも

気づくことができると思います。

ぜひ本日の内容を基に、ラップの楽しさを見つけてくださいね(^_-)-☆

コメントを残す